Nicolas Michelin est le fondateur, en 2001, de l'agence ANMA, qu'il a quittée en 2020 pour créer Studio MAE (Métropoles, Architecture, Écologie) et se consacrer à la recherche et à l’innovation. Son essai publié en 2020 commence par une analyse originale de la « fin de la modernité » comme dogme et un rappel des nombreuses données écologiques et historiques qui font la réalité d’un site. Notre entretien a porté sur les dispositions concrètes qui en découlent, dès aujourd’hui, pour la conception et la réalisation des projets.

Le nouveau paradigme que vous défendez repose sur la notion d’architecture symbiotique. Qu’entendez-vous par là ?

La symbiose est un concept dont le philosophe Michel Serres parle très bien dans son livre « Le Contrat naturel ». L’homme doit passer un contrat de symbiose avec la nature, c’est-à-dire lui rendre autant qu’elle lui donne, l’un comme l’autre étant sujets de droit. La symbiose est le contraire du parasitisme, dans lequel l’hôte donne tout et ne prend rien, tandis que le parasite prend tout et ne donne rien. Or notre droit de maîtrise et de propriété se réduit souvent au parasitisme. Michel Serres parle de nature, mais on peut aussi dire « planète » ou « site». L’architecture symbiotique fait très attention aux conditions dans lesquelles elle se construit et se pose. Quand elle prend, elle redonne ; des arbres, par exemple. Cela veut aussi dire qu’elle ne doit pas terrasser, s'ancrer, créer un sous-sol… Qu’elle fait attention aux ressources utilisées. C'est une notion plus forte que la frugalité. La frugalité est absolument nécessaire et j’y souscris totalement, mais on peut faire un bâtiment frugal qui ne soit pas du tout symbiotique, qui soit même assez violent par rapport au site.

De cette philosophie découlent 23 «mesures pour l’après[2]». Ce sont soit des interdictions, soit des obligations, d’application immédiate.

Oui, je pense que les labels ont montré leurs limites et que ces mesures devraient être inscrites dans le code de l'urbanisme. Nous sommes dans une période d'urgence, même si tout le monde ne le pense pas. J'en suis pour ma part absolument persuadé.

Vous n'y allez pas de main morte puisque la première mesure s'intitule «Ne plus démolir».

Il faut l'interdire, sauf absolue nécessité. Nous n’avons plus le luxe de démolir. Il faut systématiquement partir de l'existant, lui donner une deuxième vie. On parle maintenant de déconstruire, mais, hélas, dans ce cas on ne réutilise que très peu de matériaux, entre 2 % et 15 %. C’est cher, c’est difficile, ce n’est pas dans les pratiques, c’est souvent fait a minima. Au fond, la déconstruction permet de justifier qu'on démolit. Aujourd'hui, 99 % des bureaux d'études auxquels on demande s’il faut démolir ou pas vont conclure par l'affirmative. C’est censé être beaucoup plus cher de conserver les bâtiments, mais je peux facilement citer dix exemples qui démontrent le contraire. Ce qui coûte cher, ce sont les fondations et la structure. En outre, il est très difficile de reconstruire une structure sur des fondations existantes car aucun bureau d’études ne voudra prendre ce risque. En revanche, conserver la structure et enlever au besoin la façade n’est pas compliqué, et cela donne une marge de manœuvre intéressante pour donner une deuxième vie au bâtiment. C’est même passionnant pour un architecte, autant sinon plus que de partir d’une feuille blanche.

Transformation d'un ancien centre de tri postal en logements à Toulouse, 2018.

ANMA Architectes Urbanistes ©Vincent Fillon

Deuxième mesure : «Ne plus creuser». Plus de garage en sous-sol, donc.

On sait intégrer des parkings dans les bâtiments sans avoir à creuser. Dans les programmes résidentiels classiques devant offrir un peu plus d’une place par logement par exemple, on peut réserver un espace au sol aux voitures et construire autour et au-dessus, en prévoyant une ventilation et un éclairage naturel qui permettent la réversibilité d’usage de ce volume. Cela n’est pas particulièrement compliqué.

Programme résidentiel au sein des Bassins à flot, 2022. Les parkings s'insèrent dans un volume surmonté d'un jardin suspendu.

ANMA Architectes Urbanistes ©Florent Michel

[Nous renvoyons le lecteur à la liste de ces 23 mesures au bas de cet article et au livre de Nicolas Michelin pour le détail.]

Ce nouveau paradigme, c’est aussi une manière radicalement nouvelle de penser et de fabriquer la ville. Pouvez-vous expliquer votre cheminement à ce sujet ?

Une des choses qui m’ont poussé à écrire ce livre, c’est un sentiment profond de saturation vis-à-vis de cette demande permanente faite aux architectes d’optimiser la surface des projets. L’optimisation est presque par nature contraire à la qualité, qui se trouve d’abord dans la juste taille de la construction par rapport au site sur lequel on la pose. On le ressent très bien en participant, comme je le fais souvent, à des commissions d’urbanisme ou à des jurys : on a toujours envie de réduire la taille des projets ! L’explication en est simple : les projets sont conçus de manière à exploiter la capacité maximale du terrain, en allant au bout de ce qui est autorisé par PLU, afin de rentabiliser au maximum le foncier c’est-à-dire, pour le promoteur, d’être celui qui offrira le plus au vendeur, comme le veut hélas notre monde. Tout commence donc par une étude capacitaire, et ce premier jalon de l’acte de conception est déterminant. L’architecte aura beau faire, par la suite, pour essayer d’apporter de la qualité, le projet souffrira toujours de ce défaut originel : il restera trop gros, indifférent au site et à son environnement. En outre, cela conduit à une architecture de plot, qui ne permet pas de faire des logements traversants, d'éclairer les cuisines en premier jour, etc. [cf. les mesures préconisées pour des logements de qualité, ndlr.]

Avec ce point de départ qu’est l’étude capacitaire, le ver est donc dans le fruit. La suite du processus de conception « classique » des projets va méthodiquement dégrader encore leur qualité, selon vous. Pourquoi ?

Pour séduire les élus ou gagner un concours, la belle image reste malheureusement trop souvent la règle. Cette image promet beaucoup et montre généralement un bâtiment plus petit qu’il n’est en réalité. Au stade du permis de construire, il faut quand même tenir compte de cette réalité et de l’enveloppe financière du projet, mais, pour l’obtenir, il faut continuer à promettre beaucoup de choses, de belles façades, de grandes ouvertures, des toits plantés, etc. Le projet est censé être assez précis, c’est en tout cas ce que souhaite l’urbaniste, mais le promoteur va chercher à maintenir un certain flou pour se laisser des marges de manœuvre. Une fois le permis obtenu, on passe à la consultation des entreprises. Au bout d'une année de mise au point, le maître d’ouvrage présente une demande de permis de construire modificatif [PCM], pour intégrer toutes les évolutions nécessaires pour rentrer dans son enveloppe financière. En tant qu’urbaniste, je n’ai jamais vu un PCM qui apportait un plus au projet. Il faut être extrêmement vigilant, mais toutes les villes ne disposent pas des compétences nécessaires pour cela. Vient enfin la phase de réalisation, qui apporte également des changements, des variantes proposées par les entreprises notamment. Ce qui donne lieu, pour finir, au « permis balai », qui sert à régulariser tous ces changements pour obtenir le certificat de conformité du bâtiment. Il est délivré par les services de la ville, qui ont des choses précises à vérifier mais ne sont pas là pour juger de la qualité. À la fin, comparez l’image initiale et la réalité, c’est effrayant.

Schéma de la méthode urbaine classique de conception © Nicolas Michelin

Comment sortir de ce processus délétère ?

Déjà, en considérant que c’est le site qui fait le projet et non l’inverse. La capacité d’un projet doit être induite par le site, avec ses fragilités, son histoire, son voisinage, etc. et non pas par les règles hors-sol du PLU. Pour cela, il faut qu’une étude indépendante de la maîtrise d’ouvrage soit faite en amont pour déterminer ce que l’on peut faire sur un site qui se libère ou va se libérer.

C’est un peu ce que vous avez fait à Bordeaux, sur les Bassins à flot[3]. Pouvez-vous rappeler en quoi consistait la démarche d’aménagement de cette grande friche portuaire ?

Nous avons gagné un concours consistant à définir un plan guide. Il était conçu à partir d’un certain nombre d’invariants qu’il serait trop long de détailler. Ce qui est intéressant pour ce qui nous occupe ici, c’est que nous avons utilisé l’outil réglementaire du plan d'aménagement d’ensemble, qui s’applique d’habitude aux lotissements. Dans le secteur des Bassins à flot, c’est donc ce PAE qui s’applique, c’est-à-dire les règles du plan-guide et non pas celles du PLU. Et tous les projets sont étudiés par l’atelier d’urbanisme que nous avons constitué pour permettre à la ville de mener ce projet en régie, sans passer par un aménageur ni par une ZAC, et sans devoir acheter les terrains. Quand un terrain se libère, l’atelier fait une étude de faisabilité en partant du site et des règles du plan guide. En pratique, cela a conduit à une capacité environ 30 % inférieure, en moyenne, à celle qui aurait résulté de l’application « plein pot » du PLU. Quand un promoteur souhaite acquérir ce terrain, il vient d’abord nous voir pour négocier les conditions de réalisation de son projet sur la base de cette première étude.

Le site des Bassins à flot à Bordeaux, ANMA Architectes Urbanistes ©Sergio Grazia (2018)

D’où l’expression d’urbanisme négocié…

Oui, ne serait-ce que parce que de cette discussion découle le nombre de mètres carrés réalisables, donc le prix que le promoteur pourra proposer au vendeur. À ce sujet, je dois dire que le maire de Bordeaux, Alain Juppé, a parfaitement utilisé cet instrument, constitué du PAE, du plan-guide et de l’atelier, pour éviter une densification excessive des bassins à flot, qui était son objectif. Il s’est mis à l’abri des pressions, il n’a pas écouté ceux qui prétendaient maximiser l’usage du foncier comme le droit commun du PLU l’aurait permis. Et la Ville a ainsi pu réguler l’usage du foncier sans en être propriétaire.

Mais cette expression a parfois été mal comprise : la négociation n'est pas uniquement financière, elle porte bien sur le projet dans son ensemble. C’est donc aussi un urbanisme de projet, expression inventée par Alexandre Chemetoff à l’Île de Nantes. Le mot clé, finalement, c’est sur mesure. C’est comme cela que chaque bâtiment doit être pensé, entre l’atelier d’urbanisme, le maître d’ouvrage et son architecte.

Vous préconisez donc de généraliser cette méthode de l’atelier à la place du processus classique ?

Une chose va dans le bon sens, c’est que les villes ont maintenant la possibilité de créer des secteurs où elles définissent des orientations d'aménagement et de programmation, les OAP. Cela me semble tout à fait intéressant pour réfléchir à l’aménagement de secteurs sensibles à la pression foncière. Autour des gares du Grand Paris par exemple, mais aussi dans les villes moyennes, qui ont aussi leurs secteurs stratégiques, mutables à court ou moyen terme. Un atelier d’urbanisme peut commencer à étudier les sites, organiser, dessiner véritablement la ville, plutôt que de laisser faire n’importe quoi en appliquant simplement les règles du PLU.

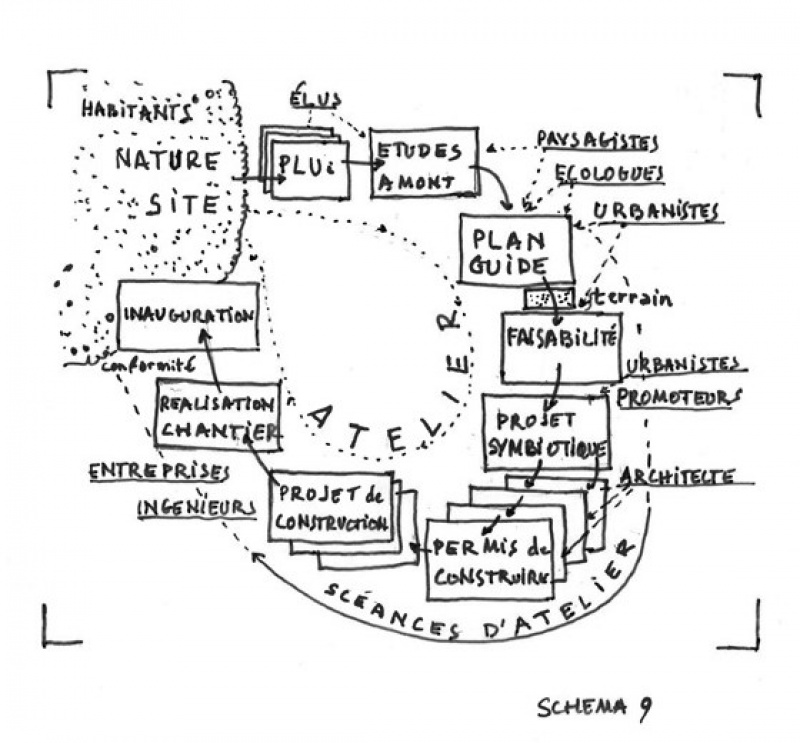

Comme on l’a vu, la méthode urbaine classique de conception enchaîne les décisions de manière linéaire, entrainant la déformation du projet d’origine pour des raisons économiques et réglementaires. La méthode dite « de l’atelier » que je préconise est au contraire de type circulaire : l’atelier est là pour s’assurer que le processus de conception parte bien du site, avec l’étude de faisabilité, pour y retourner avec un bâtiment qui le respecte.

Comment se déroule le processus ?

Déjà, on ne part pas d’un concours gagné auquel il va falloir essayer d’être conforme. L’architecte commence son travail avec l’atelier. Quatre ou cinq séances sont nécessaires avant de déposer le permis. Le projet part donc sur de bonnes bases. D’ailleurs, les recours sont rares parce que le projet a aussi été montré aux habitants, au moins dans les volumétries. Ensuite, l’atelier va aider l’architecte à tenir la qualité du projet face aux pressions économiques. S’il y a des choses à faire évoluer, elles sont discutées avec l’atelier, avec suffisamment de vigilance pour qu'on ne s’éloigne jamais du site et des intentions de départ.

Schéma de la méthode urbaine en atelier © Nicolas Michelin

Et s’il s’avère que le projet ne rentre pas dans l’enveloppe après consultation des entreprises ?

Cela nous arrive ponctuellement [à Bordeaux, ndlr]. Quand toutes les solutions possibles ont été étudiées et que cela ne passe toujours pas, il faut étudier un nouveau projet à partir d’une nouvelle faisabilité, moins ambitieuse mais quand même conforme dans l’esprit à ce que l’on veut faire. Et toujours dans un processus d’aller-retour entre l’atelier et l’architecte.

Comment cette méthode est-elle compatible avec la planification de l’offre de logement à l’échelle d’une ville ou d’un territoire ?

Dans ma pratique, j’interviens en aval de cette question. Mais je ne suis pas certain qu’elle soit bien posée en général. Quand on voit le nombre d’entrées de ville qui ont été massacrées pour y construire des logements, c’est impressionnant. Nous sommes à un moment de notre histoire où il faut devenir humble. Pour moi, dire que c’est le site qui fait le projet est d’une évidence absolue. Il faut donc aussi en finir avec la planification hors-sol.

D’ailleurs, est-ce si compliqué ? On va me dire qu’on ne peut pas mettre des ateliers partout, que les petites villes n’en ont pas les moyens. D’abord, on pourrait commencer par le foncier de l’État. Ensuite, il s’agit de travailler en priorité sur les secteurs à enjeux, ceux qui commencent à bouger, où une certaine pression foncière apparaît. Cela coûterait trop cher ? Quand on voit l’énergie qui est gaspillée aujourd’hui pour le résultat que l’on sait, il y a peut-être lieu de réaffecter plus intelligemment les moyens. Ce ne sont pas des études longues, on peut les confier à de jeunes architectes urbanistes, des paysagistes et des écologues bien formés. C’est aussi à ce moment-là qu’on a besoin d’associer la population. Ce n’est que comme cela qu’on peut réellement définir la taille du programme que les sites peuvent accueillir, donc in fine planifier l’offre qui pourra être construite.

Propos recueillis par Jeanne Bazard le 17 juin 2022.

©olivia-o-connor - Unsplash

[1] L’Inconcevable, penser la ville d’après. Nicolas Michelin, Les Productions du Effa, Paris, 2020.

[2] Les mesures à adopter (les mesures 16 à 23 concernent spécifiquement le logement)

-

Ne plus démolir

-

Ne plus creuser

-

Ne plus artificialiser

-

Ne plus confiner mais dépolluer naturellement

-

Ne pas toucher aux nappes phréatiques

-

Prendre en compte impérativement la mémoire du site

-

Créer des toits solaires

-

Utiliser la ventilation naturelle

-

Utiliser l’inertie

-

Récupérer l’eau de pluie

-

Utiliser des matériaux biosourcés

-

Utiliser les ressources locales

-

Créer des corridors verts

-

Végétaliser les toitures plates

-

Planter un arbre par 25 m2 de surface construite

-

Un logement est traversant

-

Un logement possède un espace extérieur de vie

-

Un logement est modulable

-

Un logement possède une inertie intérieure

-

Un logement possède un cellier

-

Un logement possède a minima 25 % de vitrage par rapport à sa surface habitable

-

Un logement partage avec d’autres un espace commun de vie

-

Un logement a une cuisine éclairée naturellement

[3] https://www.bordeaux-metropole.fr/Grands-projets/Projets-d-amenagements/Projets-urbains/Bassins-a-flot

bravo Mr Michelin, belle méthodologie à appliquer, mais pas facile à mettre en oeuvre sans maitrise "économique" du foncier très souvent trop onéreux et qui oblige à densifier...

Réagissez